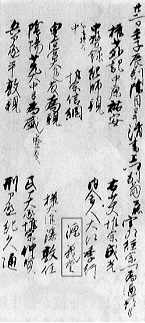

新田義重略系図

新田義重略系図太田の名刹(めいさつ)呑龍様の正式寺号は「義重(ぎじゅう)山新田寺大光院」と称し、徳川家康が江戸時代初期に、徳川の祖は新田荘開発領主新田義重であるとして、先祖の追善供養のために建立した寺である。 山号に名を留める新田義重は源氏系新田氏の開祖であいり、父は源義国、母は前上野介(こうずけのすけ)藤原敦基(あつもと)の娘で、その長男として生まれた。異腹の弟に、足利氏の祖足利義康、足利冠者季邦(かじゃすえくに)の二人があった(「新田岩松系図」)。 父系は武門の誉れ高い義家・義国、母系は文筆・書でならした藤原氏と、文武両流の血を受けた義重であるが生年月日は不祥である。 歿(ぼつ)年は建仁2年(1202)正月14日と明確であるが享年は「吾妻鏡」が67歳、『尊卑分脉』(そんぴぶんみゃく)が68歳、『足利ばん阿(な)寺系図』が89歳などと諸説があって定まらない。前二者の説では保延元年(1135)頃の生れ、ばん阿寺系図では永久元年(1113)ごろの生れとなろう。太田市史中世編は、弟義康との関係、源義平に嫁がせた息女の年代、文治元年(1185)、息子の義兼が幕府出任したため隠居したらしいことなどから、89歳説の方が矛盾がないとしている。 |

義重は新田太郎と号し、保元4年(1159)に、「大炊助」に、仁安3年に「従五位下」に叙任されており、他に九条院判官代、左衛門尉に任じられた。60歳で出家し、法名「上西(じょうさい)」、上野国住いとある(『尊卑分脈』ほか)。 さて、従来は、久安6年に父義国が勅勘をこうむり足利別業に籠居(ろうきょ)した時に義重も足利へ下向したとされてきたが、『山槐記(さんかいき)』という日記に仁平3年(1153)正月22日の除目で内舎人(うどねり)に任命された者の中に「源義重」の名があるので、この段階では義重が京都にいたことが分かった。義重が史料に表われた最初の記録である。 このことと、先述の大炊助・従五位下の叙任の事実からも義重は久安6年(1150)ごろは、京都と関東(源姓足利荘・新田荘)との二つを舞台に活躍していたと考えられるようになった(『太田市史中世編』)。 茂木 晃  「山槐記」の内舎人任命記事

「山槐記」の内舎人任命記事 |